Amor como religión, por Fernando Mires

Twitter: @FernandoMiresOl

(Alrededor de los libros)

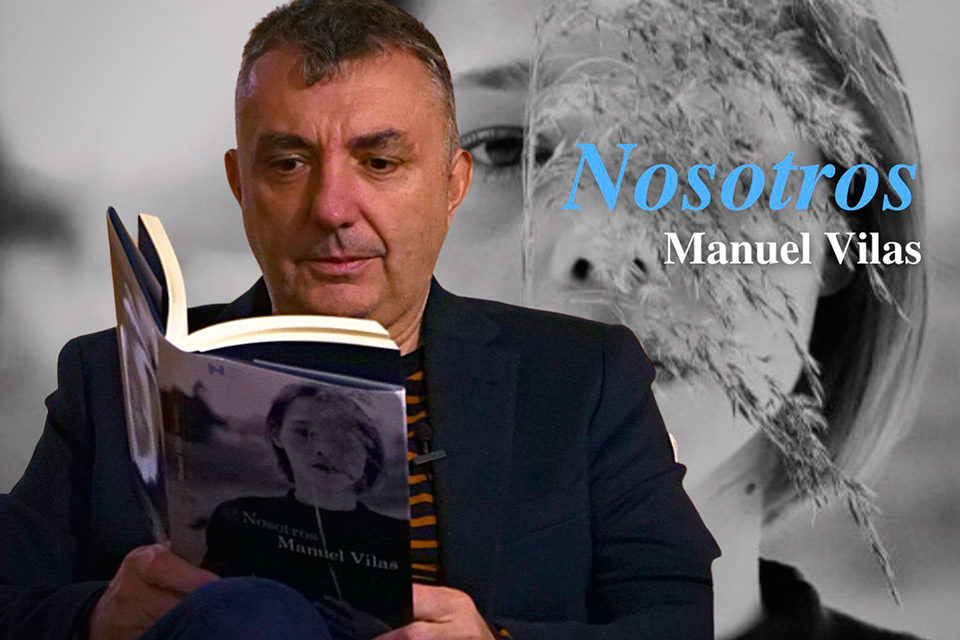

El personaje central de la novela Nosotros de Manuel Vilas (Premio Nadal 2023) es una mujer enamorada de un hombre muerto. De su marido: un hombre que ya no existe más allá de las remembranzas, la mayoría de ellas imaginadas por la viuda. En las palabras de Manuel Vilas, Irene es un ángel del amor. Vive del amor, vive para el amor.

1.

Según Vilas los ángeles existen: son las representaciones humanas del amor. Como todo ángel, Irene es parte de una religión. Una religión no oficial, creada por ella misma, con sus propios rituales y cultos. Una religión en la que el dios es el hombre ausente y como todo dios es invisible pero a la vez está en todas partes, adónde ella vaya, incluso en las escaleras en donde ese dios, su marido muerto, su dios-fantasma, la mira fornicar con otros hombres que actúan en el lugar del amor que no está, algo así como el pan en la liturgia cristiana, representando al cuerpo del sacrificado, y el vino, a su sangre.

Los orgasmos de Irene con sus ocasionales amantes son rituales consagrados al amor perdido, sacrificios de placer ofrendados ante el altar invisible del difunto. O como decía Agustín, a cuyas palabras Vilas recurre a veces: «Dios aparece solo cuando recordamos a Dios». En este caso, es el dios-Marcelo, o Marce como le decía ella. O su marido, como remarcaba, no su pareja como dicen hoy tantos.

La diferencia es importante: la pareja suele ser circunstancial, una relación flexible. El marido en cambio es el hombre consagrado como hombre de una mujer ante la ley judicial y-o religiosa, vínculo valido para todos los tiempos de una vida: en el pasado imaginado sobre una base existente, en el futuro, donde su amor la espera después de la valla de la muerte, y en el presente, tierra de expiación, goce y agonía.

De los tres tiempos, «el presente es el misterio» –dice Vilas– «porque el misterio del tiempo pasado es que fue tiempo presente, y el misterio del futuro es el que vendrá en tiempo presente». Ese tiempo revivido en la memoria, tiempo tan agustino, es el tiempo de Dios o de los dioses. Un tiempo en presente rodeado por un pasado que ya no existe y un futuro que todavía no existe. Un tiempo en ningún caso cronológico ya que es recreado e interferido por el presente al mismo tiempo que el presente actúa como una prolongación del pasado, sea este verdadero o imaginado. Ese es el tiempo del amor. Un tiempo que, para la viuda Irene, solo podía ser vivido como religión pues, si ese no es el tiempo de Dios, es el que más se le parece.

2.

Amor como religión. Ese «como» es importante. No quiere decir que el amor sea una religión. Solo significa que, en algunos casos, puede ser vivido como religión cuyo dios no aparece nunca como sí mismo sino en sus múltiples formas y modos de representación. Un Dios ausente de las cosas y a la vez presente en cada cosa. O todavía más: un Dios que solo se hace presente en su ausencia.

Sin la ausencia de Dios, en efecto, no existe el llamado de Dios. Como el amor, el dios de Irene aparece como un medio para enfrentar la ausencia de un sujeto del amor. El amor, para ella, es el recuerdo revivido pues solo recordamos lo que no está. De otra manera no rendiríamos culto a Dios. Mediante el culto, revivimos la presencia del dios. Y el culto en la vida de Irene está formado por objetos, ornamentos. Pueden ser relojes Cartier o Rolex, nunca Casios («los relojes de oro miden el tiempo de los dioses, los relojes de plástico miden el tiempo de los sirvientes», dice Irene), muebles carísimos, nunca Ikea, lujos exorbitantes y, por cierto, peregrinajes a lugares sagrados: en el caso de Irene a las playas mediterráneas, las que en su imaginación de viuda amante ocupan el lugar de la Tierra Santa de los cruzados, de Santiago de Compostela para los peregrinos, de Roma para los papistas, de la Mekka para los islamistas.

Allí, en esos hoteles donde estuvo (a veces solo en la imaginación) con su marido, lleva a cabo Irene sus lujuriosos ritos de amor, donde los hombres (y cuando faltan, las mujeres) son vestales de las que se sirve para conmemorar el amor al difunto. Así fue como en esa orgía de ritos millonarios me fue inevitable no recordar el siempre sugerente ensayo de Walter Benjamin titulado Capitalismo como religión.

En los símbolos del capital, los billetes impresos con personajes famosos, en los bancos que parecen templos, en la propaganda que incita el clamor de los sentidos, descubrió Benjamin que la razón del éxito del capitalismo no residía solo en su capacidad para explotar la fuerza de trabajo, sino en su simbología, en su exaltación del lujo, en la conversión del tener, en poder, y del poder, en objetos simbólicos de poder a los cuales rendimos cultos que, sin darnos cuenta, practicamos a diario, aunque sea yendo de shopping, o vitrineando por las calles, mirando objetos de consumo como si fueran obras de arte.

Irene, hija de millonarios, también honra al capitalismo, pero no lo convierte en religión. Más bien lo pone al servicio de su dios personal, el marido que murió en un accidente. No sé si Vilas leyó a Benjamin, pero hay en su novela palabras que podrían ser del atormentado filósofo. Por ejemplo: «El lujo es una forma de protección contra la estupidez de la vida social, contra el vacío de todas las ideologías de la historia».

*Lea también: Protecciones que necesitamos, por Víctor Corcoba Herrero

El lujo de las vestimentas, de los zapatos, de los relojes, de las joyas, de los muebles, de las habitaciones de hotel, protegía a Irene de la atroz desnudez de su vida. Su locura que, como descubrió su inteligente psiquiatra, era una forma, un medio para protegerse de otra locura: la peor de todas: la locura de no ser nada. «Estás enamorada de la fantasía de vivir, mi muchachita valiente», le explica el médico. Una forma elegante de decir: la fantasía de la vida te salva de la fantasía de la muerte. Por eso también el psiquiatra la nombra como a «mi Quijota». Podría haberle dicho también, mi santa Teresita de Jesús, quien desde la oscuridad de su convento escribía versos profanos a su amor que era Dios y a su Dios que era su amor:

Vida, ¿qué puedo yo darle

a mi Dios, que vive en mí,

si no es el perderte a ti

para mejor a Él gozarle?

Quiero muriendo alcanzarle,

pues tanto a mi Amado quiero,

que muero porque no muero.

3.

Irene amaba de verdad a «su hombre», como Teresa a su Dios. Escribo «su hombre» entre comillas, porque ese hombre, su hombre, no era exactamente el hombre con el que había vivido, sino más bien una recreación artística que tenía muy poco que ver con el hombre existente y real que había sido Marce. Más que una idealización en extremo, Marce era, o llegó a ser, una invención personal e inconsciente de Irene, un resultado del abismo al que había sido llevada «gracias» a la muerte súbita de Marce. Ese resultado era el sustituto, no de Marce, sino del amor, no a Marce, sino del amor del que Marce también había sido solo una simple representación del mismo modo como los amantes hoteleros de Irene, eran la simple representación de Marce. Podría haber sido otro. O algo otro. Lo importante es que tanto en cuerpo como en alma, Irene percibía que sin ese «amor constante, más allá de la muerte» (según los versos de Quevedo) no podemos vivir.

Sin amor no somos nada. No es la existencia la que da sentido al amor sino el amor es el que da sentido a la existencia. O como dice Vilas: «No basta con saber que el amor existe. Hay que creer en él. Mucha gente no cree en el amor porque el amor exige un reino de destrucción, de miedo y de pánico». Como en toda religión, en la del amor, el amor puede ser también un dios muy cruel. Pero a la vez, ese era el razonamiento de Irene, de una crueldad sin la cual no podemos vivir, aunque ese amor esté situado, según Quevedo, «más allá de la muerte».

Más allá de la vida sería la frase exacta. Ese amor a la vida que según Vilas es el amor atávico, disolvente, primitivo. El amor del Ello, no del Yo, diría Freud. Ese amor que «se lleva por delante toda construcción humana, incluso la justicia, que es la construcción humana más solemne y menos agria». Razón mediante la cual Irene, al construir la memoria de Marce, la deconstruye. El breve lapso que vivieron juntos lo transforma en largos años, y el accidente que le quitó la vida, lo convierte en larga agonía, es decir en vida, porque la vida será siempre agonía. Si lo miramos bien, no tanto una locura sino una estrategia mental muy racional. Creo que debo explicar lo que he dicho.

Todos, unos más, otros menos, somos tributarios del pasado. En algunos casos, ese pasado es, o lo vemos, como amenazante, incluso tortuoso, de modo que para vivir en presente tenemos que «defendernos» del pasado. En esa línea defensiva hay tres alternativas: la primera, lo enfrentamos, con el peligro de ser derrotados y así padecer bajo su peso. La segunda, lo olvidamos, lo damos por inexistente, pero con ello nos convertimos en fantasmas (zombis) ya que un ser sin pasado no puede transitar sobre el pavimento del presente. La tercera posibilidad es la de modificar al pasado, aun sabiendo en nuestro fuero interno, que eso es absolutamente imposible. Esta última fue la estrategia de la razón de Irene.

En cierto modo Irene pone orden sobre el caos de lo fortuito, de lo accidental. De esa infamia del destino que le impidió envejecer junto a su Marce. Aunque envejecer no era el verbo adecuado para Vilas. Lo sustituye por el de morir. Vista así, la vejez no existe ni para Irene ni para Vilas. Solo existen las cercanías y las lejanías de la muerte. Estar cerca de la muerte es plena vida pues mediante el recuerdo, pensamos en la juventud que sin la muerte cercana es imposible percibir.

Solo piensan en la juventud los que ya no la viven, opina Vilas en uno de sus tantos arranques filosóficos. En fórmula cartesiana podría haber dicho: «muero, luego soy». Y bien, de ese morir-viviendo habían sido privados Irene y Marce. Fue así que, mediante un gesto profundamente religioso, Irene reconstruye la vida de Marce. A su modo lo resucita. Amor genial el suyo, al transformar la defunción en resurrección. Esa es también “la genialidad del cristianismo”.

El cuerpo de Marce ya no existía. Su recuerdo, vale decir, su alma, continuaba viviendo en el cuerpo envejecido de Irene, resucitado y transformado, convertido en amor propio. En amor a sí misma, a su vida y a su muerte. Fenomenología transformada en literatura e incluso en poesía por el escritor español, procedimiento que le permitirá percibir la mismisidad del amor. Ese amor que no es tanto amor al otro, sino a la vida, y como la vida es vivida por uno, a la propia vida.

El amor, bajo la forma del amor al otro, más que amor al otro, es el centro de gravedad (textual) que necesitamos para ser nos-otros. «Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos» y al separarnos dejamos de ser nosotros, y nos convertimos en simplemente otros, aún frente a nosotros mismos, como sucedía por momentos a Irene. Por eso ella necesitaba un otro para volver a ser sí misma, un otro que si no regresaba en su cuerpo, lo hacía al menos en la imaginación. «Misión de la imaginación de las viudas es prolongar el pasado, agigantarlo, recrearlo, y si no se puede, porque duró poco, inventarlo». Así dice un enunciado de Vilas. Otro nos dice, «necesitamos del otro porque sin ese otro, nos morimos en vida».

En palabras más racionales, en el amor hay una relación de intercambio donde mediante tu presencia en mi alma entiendo mi presencia en la vida, hecho que a la vez te permite, a través de la vida mía, vivir la tuya. En cierto modo, el amor reposa sobre una relación de interés y de conveniencia como la hay en toda religión.

Un contrato tácito si se quiere, y que más o menos dice así: «Dios, yo creo en ti y tú me proteges del peligro de ser solo yo mismo». Luego, opina Vilas, no es necesario que el otro te comprenda, del mismo modo como tampoco es necesario que yo te comprenda a ti. Basta que yo me comprenda a través de ti y que tú te comprendas a través de mí (¿no es ese también el secreto religioso de toda relación psicoanalítica?) El amor, desde esa perspectiva, será siempre egoísta, pero bajo la condición de que sea asociativo. Expresión de esa asociación es para Vilas el cuadro de Magritte, «los amantes». Ambos se besan, pero no se ven. O se ven solo a sí mismos, hacia adentro, en el beso del otro.

Sin ese otro, mi ego se derrumba y sin ese ego no puedo ni siquiera ser egoísta. A su modo, trastocando su imaginación, Irene rescataba la imagen del otro, la que le permitía volver a ser sí misma, aún al precio de entrar en esa habitación que llamamos locura y que no es más que la protección frente a otra locura: la de la soledad radical del ser frente a sí. «Dormir juntos es una lucha común en contra de la oscuridad de la especie», piensa con su lúcida locura, Irene.

Amor, en sentido platónico es la luz: la luz de la vida. Amor es amar a la vida a través de otro (real, imaginario o simbólico, no importa aquí) que concentra en sí mismo, para ti y para mí, a todo lo viviente que hay en este mundo.

Sobre la literatura de Manuel Vilas he escrito también:

Fernando Mires – VILAS, ELOGIO A LA VIDA

Fernando Mires – MANUEL VILAS, EL SER Y EL TODO

Fernando Mires – AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador y Cientista Político, Escritor, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la revista POLIS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario