Cuando a tu árbol genealógico lo sacas de raíz

La migración forzada que impacta a millones de venezolanos lleva suficiente tiempo y alcanza suficiente magnitud como para haber desplazado, detrás de uno o dos pioneros, a grupos que cubren tres generaciones

Redes familiares enteras están siendo desprendidas de Venezuela, como antes lo fueron hacia allá desde Colombia o el Mediterráneo

Foto: Composición de Sofía Jaimes Barreto

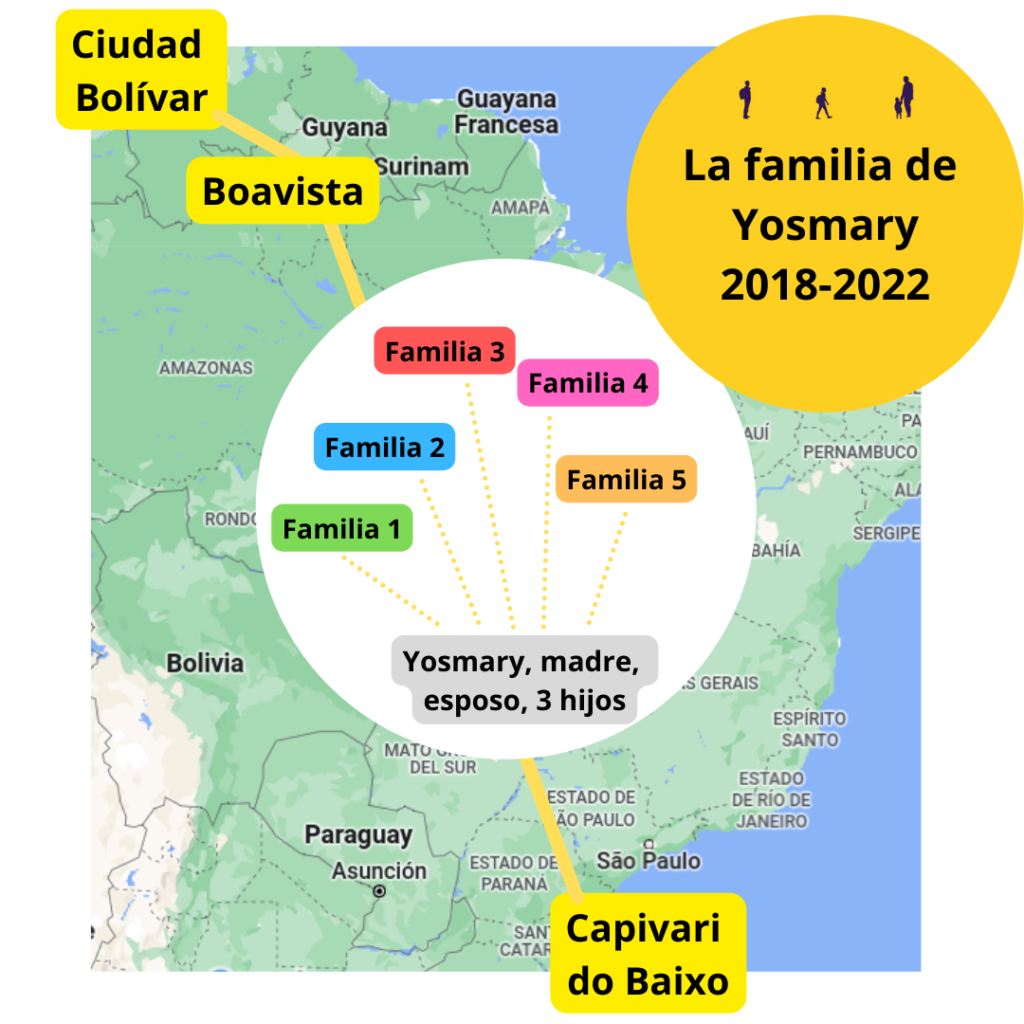

El día de 2019 en que finalmente Yosmary cruzó la frontera entre Brasil y Venezuela junto con su esposo Alí y sus tres niños, los mareos y los dolores de cabeza se hicieron insoportables. Parecía culpa del calor y del mucho estrés acumulado. Habían vendido lo poco que tenían para salir de Ciudad Bolívar, desesperados porque no conseguían medicamentos para sus gemelos asmáticos y porque habían perdido todas sus fuentes de trabajo. Era 2018 y mucha otra gente se iba por tierra hacia los Andes, rumbo a Bogotá o Santiago de Chile; ellos solo podían llegar hasta Brasil con los recursos que tenían. Le tenían tanto miedo a irse, a alejarse del mundo en que siempre habían vivido con su gente en la ribera sur del Orinoco, que pasaron nueve meses en Santa Elena de Uairén, acampando primero en tierra indígena y luego alquilando un sitio en el pueblo. Pero finalmente aceptaron que no tenían otra opción y cruzaron hacia Paracaima, Brasil.

Yosmary es precisa, articulada, pero tiene muchas lagunas sobre lo que ocurrió ese día en que dejaron Venezuela, y sobre los meses siguientes; parte de lo que hoy puede contar lo tuvo que reconstruir escuchando a su esposo. Recuerda que los militares brasileros le daban medicamentos para la migraña, pero no mejoraba. En el refugio en la ciudad de Boa Vista adonde fueron conducidos, luego de pasar por el examen médico al que los migrantes venezolanos se someten en esa frontera, Yosmary tenía dolores cada vez peores. “Estaba mareada todo el tiempo —cuenta— y estaba delgada y deshidratada de tanto vomitar. Me caía hacia los lados. No podía hacer nada sola”.

Un día se desmayó. Los médicos sospecharon de algo grave y la enviaron en ambulancia a un hospital, donde una tomografía reveló una masa extraña dentro de la parte posterior de su cabeza, entre su cerebro y su columna. La ingresaron de inmediato.

A pocos días de haber entrado en Brasil, con treinta y dos años, dos gemelos de seis y un hijo de trece, Yosmary supo que tenía un tumor en el cerebro.

∴

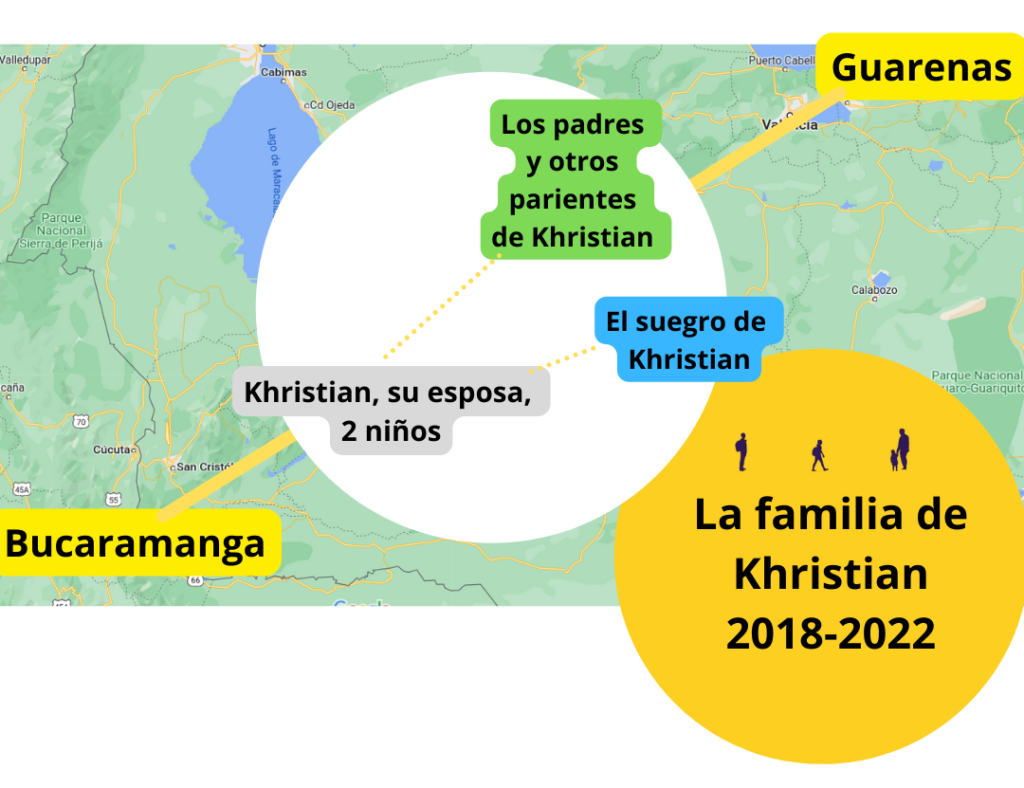

La historia de Khristian y su familia comienza con un pacto con su esposa, mucho más al norte de Venezuela, en Guarenas, una ciudad dormitorio media hora al este de Caracas: el que consiga primero trabajo en el exterior, se va, y cuando se pueda se le une el otro con los niños.

Era 2016 y cada semana era más difícil sobrevivir para la pareja y sus dos niños de cinco y siete años, aunque vivían con los padres de Khristian. Él se había graduado como técnico en producción de petróleo, pero aún no le daban el diploma; mientras tanto trabajaba en una frutería. En diciembre ella consiguió con un conocido el chance de trabajar como manicurista en Girón, un pueblo en el departamento colombiano de Santander, y se fue sola, en bus.

Ella empezó a enviar dinero apenas llegó y comenzó a trabajar, pero estaba lejos de ser suficiente. Khristian recogía en la frutería las verduras que estaban a punto de perderse para alimentar a sus padres y sus niños, con pasta para lasaña que era la única disponible. Si quedaba para él, comía; si no, no.

“Un día en que mis hijos tenían mucha hambre y yo no podía darles sino arepa de maíz pilado y mango frito —recuerda Khristian— entendí que yo también me tenía que ir. Me sentía humillado”.

Vio que la única manera de producir ingresos para sobrevivir era emigrar también. Cuando en 2017 finalmente tuvo su título y su pasaporte, dejó a los niños con sus abuelos y emprendió el camino. Compró el pasaje del bus con ayuda de los dueños de la frutería. Khristian ya pesaba la mitad de lo que solía pesar, sesenta y cinco kilos en vez de ciento veinte. Le tocó presenciar en la ruta, por ejemplo, cómo unos policías despojaban a otra migrante de toda la comida que llevaba en la maleta, amenazándola con acusarla de contrabandista.

Todo cambió apenas entró a Colombia. Para entonces, su esposa había pasado la etapa de dormir en una colchoneta donde unos conocidos y había logrado rentar una vivienda con la señora con la que trabajaba. Khristian empezó vendiendo empanadas como las que todo el mundo come en Venezuela, pero a los santandereanos no les gustaban. Probó entonces a vender postres. Como fuera, ahora él podía comer todos los días y enviar dinero para sus niños y medicinas para sus padres. Su esposa hizo el viaje de regreso para buscar a los pequeños. Cuando llegaron a Girón, Khristian notó que los niños estaban tan delgados que se veían cabezones. “Lo que hice fue muy arrodillarme y pedirles perdón”.

∴

Algo parecido a lo que hizo la esposa de Khristian lo hizo Alexandra, también en 2018, pero con su niña de dos años. Alexandra dejó en Caracas a su familia, su empleo de cajera en un banco, y su esposo; se llevó consigo varios cursos en pedicura y peluquería que tuvo la buena idea de hacer cuando la escasez de alimentos y medicinas la hizo decidirse a emigrar. Primero llegó a Medellín, donde un contacto le había ofrecido un trabajo en un salón de belleza; una mala experiencia de vivienda la llevó entonces a vivir con su hermano en Bogotá, allí trabajó en depilación. En 2019 su marido la animó a que se fueran a República Dominicana. Allí se reunieron los tres, con la mala suerte de que al mes de llegar, atracaron a su esposo, que se desempeñaba como conductor de Uber, y lo dejaron herido en un platanal.

A partir de ese evento él decidió volver a Venezuela, pero Alexandra quiso quedarse en República Dominicana con la pequeña. El esposo se fue a Caracas, con el plan de enviarles dinero para los pasajes de regreso, pero no lo logró y se fue a las minas en Amazonas. “No lo hemos vuelto a ver —dice Alexandra—, se comunica con nosotras cuando tiene señal”. Mientras tanto, Alexandra metió a la niña en la escuela, regularizó su situación migratoria en el país y montó un emprendimiento de quiropedia. Ahora se pregunta si seguir en República Dominicana o si emigrar con su hija a Canadá.

∴

En Boa Vista, el tumor de Yosmary crecía tan rápido, comprimiendo su región cervical, que en cuestión de semanas había perdido la capacidad de caminar, de usar las manos, de tragar. Pronto estaba en cama, con un pañal y una sonda, bajo fuerte sedación. Se estaba quedando ciega. “En el hospital de Boa Vista no se atrevían a operarme —dice Yosmary—. No sé bien por qué, pero creo que no se atrevían, por el lugar donde estaba alojado el tumor. Pasaban las semanas y yo sentía que estaba perdiendo la batalla. Lo que quería era volver a Venezuela para morirme rodeada de mi familia”.

Pero su esposo, Alí, no se resignaba. Logró que la madre de Yosmary viajara a Boa Vista para acompañar a su hija y ayudar con los niños, mientras él se dedicaba a buscar ayuda con gente que fueron conociendo, brasileros y venezolanos que trabajaban para la Operación Acogida del ejército, la Organización Internacional para las Migraciones o la Embajada de Venezuela en Brasil. Preguntando, insistiendo, rogando en una lengua ajena que debía aprender un poco más cada día, Alí dio con un especialista capaz de enfrentarse al tumor, Marcos Quizones.

El doctor Quizones se comprometió a operarla, pero debían irse al estado de Santa Catarina, al sur del país, en un delicado viaje en avión con asistencia médica. Tuvieron que esperar unos veinte días hasta que el médico de la aerolínea pudo revisarla y autorizar el traslado.

Luego de la etapa de espera en Santa Elena de Uairén, el tránsito como refugiados en Pacaraima y la convalecencia en Boa Vista, ahora Yosmary viajaba con un médico, sus tres niños, su mamá, su esposo y un asistente de la OIM al remoto hospital que encerraba su esperanza de salvación.

El traslado implicó un día sin medicamentos, lo que la dejó mucho peor. Entre el viernes del viaje y el lunes en que la debían operar, ya ni siquiera podía hablar. En Santa Catarina se le unieron sus hermanas, para estar junto a ella en lo que Yosmary llama “la semana más horrible de mi vida”.

∴

Un día Khristian vio a un hombre en Bucaramanga paseando a un montón de perros. Eso era un oficio allá, un trabajo, y supo luego que estaban buscando paseadores. Él tenía un perro en Venezuela y le encantaba ver el show del entrenador canino César Millán en televisión, pero de eso no sabía nada. Mostró su hoja de vida, le dijeron que estaba demasiado calificado para eso, él insistió en que tenía que trabajar y le dieron el chance. Se trataba de evitar que los perros se pelearan y de recoger lo que dejaran por ahí. Vio videos, fue aprendiendo poco a poco. Pero su empleador vendió la empresa a otro hombre y se quedó un rato sin empleo; luego acudió al nuevo dueño, con la experiencia que ya tenía, y ahora el problema era que por ser extranjero pocos clientes se atrevían a confiarle sus mascotas, temían que se las robara. Finalmente fue ganándose la confianza de algunos, y conociendo gente.

Al cabo de un año haciendo eso, Khristian decidió montar tienda aparte. Gracias a las opciones de apoyo del gobierno disponibles para los migrantes y al permiso especial de permanencia, hizo un curso de emprendimiento, pidió un microcrédito, y creó Caninoamigos Colombia en febrero de 2019. Su esposa asumió todos los demás gastos. En quince días, Khristian estaba ya paseando dos perros. Un año después tenía casi ochenta perros y empezó a contratar empleados. Su esposa pidió otro crédito para montar su propio salón de manicura. Los niños ya estaban en la escuela, retomando la vida escolar que la migración había interrumpido. Alquilaron un local, se mudaron a un apartamento en Bucaramanga, y apostaron todo a crecer. El nuevo salón abrió sus puertas el 12 de marzo de 2020.

Entonces llegó la pandemia. Ni el salón podía abrir ni Khristian podía salir a pasear perros. ¿Había llegado la hora de volver a Venezuela? ¿Cómo? Y volver, ¿a hacer qué?

∴

La operación de Yosmary duró todo un día. Cuando despertó, el doctor Quizones le informó que había logrado remover todo el tumor. Al día siguiente la pasaron a una habitación y pasó un mes hospitalizada. “Tuve que aprender a caminar y a hablar otra vez, como un niño pequeño”.

Cuando la dieron de alta, con un drenaje en la cabeza, no solo estaba viva y recuperándose, sino que el mundo de Yosmary había cambiado por completo. Durante su recuperación en el hospital, Caritas Diocesana consiguió casa, comida y ropa para su familia. Sus dos hermanas regresaron a Venezuela, pero su madre, diabética e hipertensa, decidió quedarse para poder tratarse en Brasil y sobre todo encargarse de sus nietos. Muchas otras cosas han ocurrido en los casi tres años de la operación que salvó la vida de Yosmary. “Tengo citas constantes con el doctor —dice—. Mi tejido neuronal aún se recupera y a veces duele mucho. Él no se va a despegar hasta que no me recupere cien por ciento”. Sus hijos aprendieron portugués y están estudiando sin problemas. Su marido trabaja y ella, que aún tiene algo de parálisis facial, trabaja muy cerca de casa como repositora en un supermercado, algo distinto a su labor como técnico electricista de desarrollos inmobiliarios en Venezuela, pero que le va muy bien.

Las cosas resultaron muy distintas a como ella pensaba que serían aquel día en que le pidió a Alí que la llevara de vuelta para morir en Ciudad Bolívar. Sus cinco hermanos decidieron seguir sus pasos con sus parejas e hijos, vía Pacaraima y Boa Vista, y ahora todos viven en un rango de unas pocas cuadras en Santo André, un sector de la ciudad de Capivari de Baixo. “Vivíamos cerca unos de otros en el mismo barrio en Ciudad Bolívar y ahora somos vecinos aquí —dice Yosmary—. Somos una familia muy unida”. Hace poco les hicieron un recibimiento en Santo André. “Hay que gente que nos ha rechazado pero más gente que nos apoya. Los buenos somos más”.

∴

Hay miles de historias parecidas a la de Yosmary. Como la de Jhoanna, de Barquisimeto, que en 2018, sufriendo de lupus y con un bebé de un año, veía cómo ya no podía conseguir ni todo lo que necesitaba su hijo ni mucho menos las medicinas y productos especiales para la piel y el cuero cabelludo que ella necesitaba. La escasez de comida era también agobiante. Su marido partió antes, hacia donde el dinero alcanzaba, Perú. Y entonces Jhoanna entró en depresión y ansiedad, y los síntomas del lupus se agravaron: “Mis manos se rompían. Las lesiones en el cuero cabelludo eran horribles y eso no se resuelve con cualquier champú. Sentía el tirón, que para reunirme con él tenía que separarme de mi mamá y toda mi familia. Tuve acompañamiento psiquiátrico”. Jhoanna y el bebé salieron del país en diciembre de ese año; en Perú, donde el esposo ya trabajaba, podían comer bien pese a todas las limitaciones. Ella se vinculó a una iglesia que la ayudó a conseguir las ayudas para su enfermedad que nunca había tenido en Venezuela. Una ONG cubrió los exámenes que no se había hecho en cuatro años para medir el estatus del lupus. Johanna no se queja de xenofobia, en su caso; lo que más le duele es no poder ayudar más a su familia, fuera de diez o quince dólares al mes que, cuando pueden, mandan como remesas, y no poder verlos. Ha tenido que aprender a cambiar la familia grande por un mundo donde sólo están ella, su esposo y el pequeño. Pero todos los días habla con su mamá y se pregunta cuándo podrá ir a visitarlos.

∴

Cuando en marzo y abril de 2020 Khristian y su esposa se dieron cuenta de que se acercaban a un punto en que no podrían alimentar a sus niños, llamaron a Adriana Parra, “nuestro ángel de la guarda”. Khristian la había conocido en 2019 por casualidad; encontraron un perro extraviado, contactaron a la dueña, y resultó que era Adriana, otra venezolana en Bucaramanga que junto con su hija había creado una pequeña ONG, Tempus, que básicamente salvaba a los caminantes del hambre o del frío. “Yo tuve la suerte de ir y venir en bus —dice Khristian—, y era doloroso ver todas esas personas caminando para huir de lo que se estaba viviendo allá. Nosotros mismos en Girón hacíamos arepas con queso o les dábamos alguna platica para los que encontrábamos por ahí. Adriana hacía eso en su carro, todo el día montando mujeres y niños en su carrito por el páramo para dejarlos en Bucaramanga. No descansaba”.

Adriana reclutó a Khristian para la ONG y los ayudó a tener comida en casa hasta que tanto el salón como Caninoamigos pudieron volver a funcionar a mediados de año. La dueña del local, que vive en EEUU, entendió la situación y no canceló el arriendo. Hoy Caninoamigos está a cargo de treinta y cinco perros. Pero además Khristian tiene un empleado, su ahijado. Otros seis parientes suyos han trabajado para él. Porque él se ha ido trayendo a su suegro, a sus padres, y todo su clan, que se fueron regularizando y montando negocios o trabajando en distintas cosas. “A algunos les ha costado conseguir trabajo. Allá uno se preparaba para una carrera universitaria, no para un oficio, y al emigrar nos encontramos con que los oficios valen más que las carreras, y los muchachos de la familia eran estudiantes de veinte años que aún no sabían hacer nada”.

En diciembre de 2016 la esposa de Khristian abrió el camino. Hoy son veintisiete personas. Todos vivían cerca en Guarenas; ahora todos viven en Bucaramanga. “El mayor del grupo tiene setenta y dos, el menor, cuatro años —cuenta Khristian—. A todos nos hace falta ir a Venezuela, ver que todo está jodido y devolvernos. Uno sabe que lo que uno extraña ya no está. He perdido a tres familiares desde que estoy acá y solo he podido ir a despedir a uno. Aquí la cosa está dura y nos da miedo que el socialismo gane acá; muchos hemos pensado en saltar hacia el Norte, Estados Unidos o Canadá, porque en Latinoamérica siempre puede pasar esto”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario